林布蘭、ASML、電磁光學家:荷蘭的光學盛宴!

|

編輯的話 學藝術的專家來解畫,可能從畫家運筆的線條、畫面的處理來分析。學歷史的專家來解畫,可能從歷史的故事背景說起。而學光電的專家來解畫,又會從甚麼樣的角度切入看畫呢?

理工男作家光電系王耀霆老師再一次為我們帶來洗滌心靈的作品,請大家閱讀!

|

林布蘭、ASML、電磁光學家:荷蘭的光學盛宴!

王耀霆 國立中山大學光電工程學系助理教授

八月底的阿姆斯特丹已漸漸入秋,天氣也一如往常陰晴多變。可參訪當天我運氣很好,是一個陽光和煦的日子,反射日光的運河水面波光粼粼。沿著博物館廣場走著,遠遠就看見了荷蘭國立博物館(Rijksmuseum)的立面。走進大廳,首先映入眼簾的是挑高的玻璃屋頂,天光穿透頂部灑落,照亮紅磚牆與古典的窗拱。上方鋼架如同裝置藝術般地聳立,仿佛暗示著館內跨越世紀的收藏。大廳裡,各國語言此起彼落。可人潮如織,卻毫不喧囂。取而代之的,則是腳步聲與低語在空間裡迴盪。這裡的氛圍像是一座神殿,供奉著荷蘭的藝術、文化與歷史。站在這裡,我的心不免激動了起來,因為我知道,我將在這裡遇見我最喜歡的畫家之一:林布蘭(Rembrandt,或翻譯成倫勃朗)。

|

荷蘭國家博物館正面與進場大廳。 |

通過基本的安檢與租用導覽機後,我沿著指示直衝林布蘭的展區。一旁有許多人群聚集,原來是另外兩副鎮館之寶,維米爾的《倒牛奶的女僕》與《讀信的藍衣女子》。由於人潮實在太過擁擠,我還是先略去維米爾,直接尋找林布蘭。

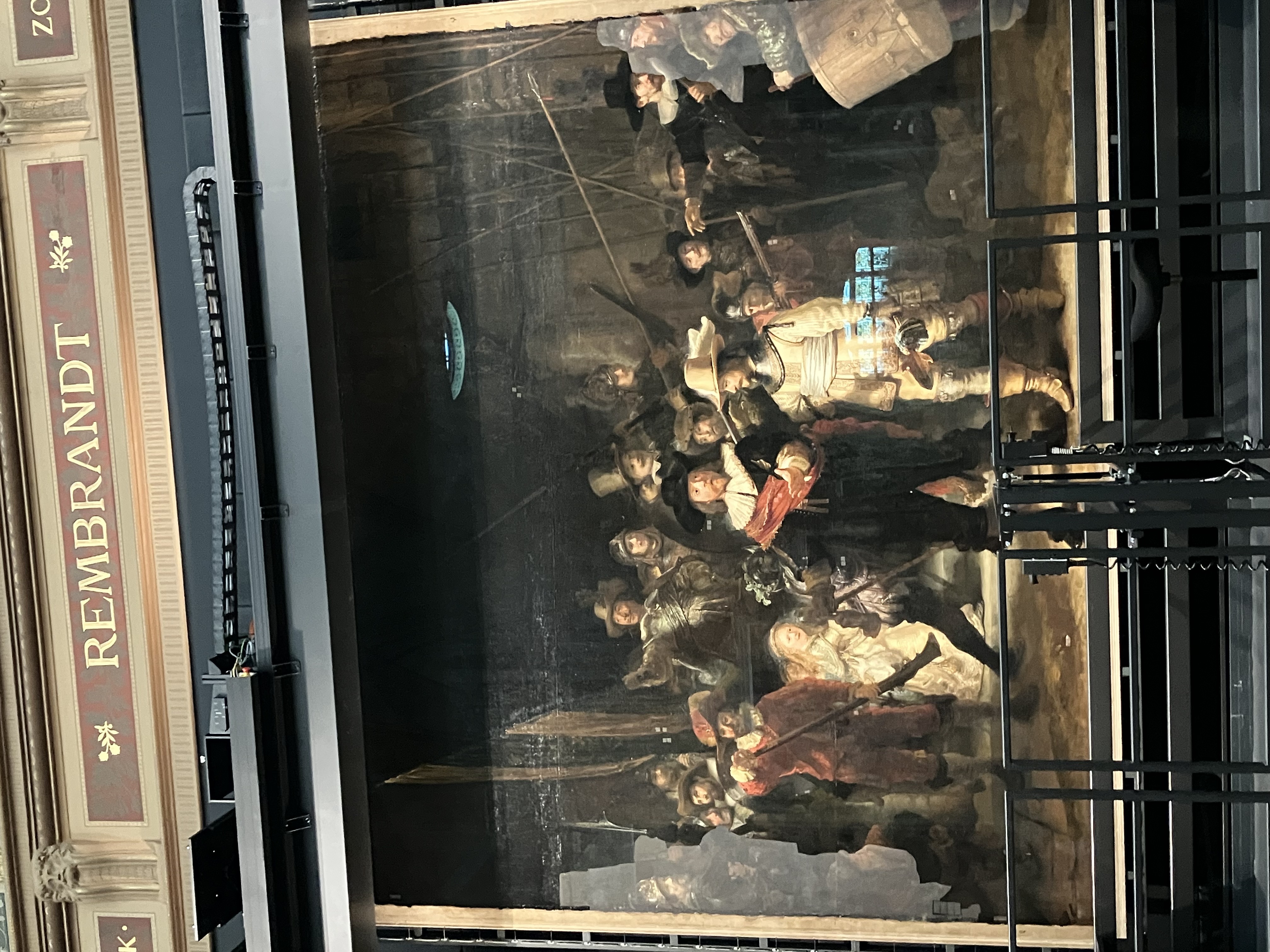

《夜巡》不只是一幅畫,更是一個民族的驕傲

越往前走,展廳的亮度黯淡下來,但僅有光線卻精確地收斂,收斂在林布蘭的《夜巡》(The night watch)之上。鎮館之寶《夜巡》巨大得幾乎無法用語言形容,高過四米,寬近五米,宛如一面吞噬視線的巨牆。遊客們在畫前緩緩散開,沒有誰願意背對這樣的場景。隨然一面厚重的玻璃牆將人們與畫作隔開數米,但絲毫不減其帶來的震撼。夜巡是描繪17世紀阿姆斯特丹的民兵守衛隊。當時正處荷蘭與西班牙帝國80年戰爭的後期,因此居民自發的拿起武器巡邏家園。由於西班牙帝國的敗象已露,透過畫作,你甚至可以感受到他們的驕傲與自信。

畫作中央的軍官與副官,被金黃色的光照亮全身。背景的昏暗,讓他們的身影像是從黑暗中走出,領導著整個隊伍邁步向前。四周的火槍手、鼓手,以及那個穿白裙的小女孩,動作凝結卻又充滿流動感。閉上眼睛,你彷彿能聽見金屬鎧甲的碰撞、靴子敲擊地面的聲響,人聲鼓聲交錯的喧鬧。畫布不再是靜止的物件,而是一個被凝固的瞬間。此外,林布蘭再次巧秒的用光線梳理了混亂,使這片人物群像,在他的光影技巧之下,瞬間成為有序的戲劇舞台。

一件有趣的軼事是,這幅畫作的時間點其實是在白天,但林布蘭為了要渲染光影的效果,有意給了一片近乎全黑的背景。於是,人們也就順理成章的稱呼這幅畫為《夜巡》。對荷蘭人而言,這幅畫作除了本身是藝術瑰寶之外,也承載那民族驕傲與情感。因為在80年戰爭後,荷蘭正式脫離西班牙帝國成為獨立國家。

所以《夜巡》不只是一幅畫,它一場視覺的盛典,更是一個民族的驕傲。

|

夜巡:林布蘭,1642年,收藏於荷蘭國立博物館。 |

《布商公會理事》

離開擺放夜巡的展廳,接著我走向其他較為小幅的作品。是《布商公會理事》(Syndics of the Drapers' Guild)。這是幅畫是紡織品公會委託所作。在大航海時代,紡織品是一項重要的生意。遠東來的絲綢和波斯的高檔地毯都是紡織品的一員。畫中幾位理事圍坐桌旁,正在審視桌上放著的帳本。然而,好像所有人的專注力剛從帳冊提開,因為他們的視線全都落在觀者身上。那一刻,彷彿你剛走進門,成了會議的焦點,正在被無情地審視與打量。

由於這幅畫先前是懸掛在布商公會的大廳上方。林布蘭特別用了自下往上仰視角度,因此你可以看見所有人的帽子下緣。當然,商場如戰場,這種仰望的角度,和畫作中人物的銳利眼神,自然而言讓人心生敬意、甚至是畏懼。有趣的是,X光研究顯示,那位似站似坐的理事,林布蘭曾多次修改姿態,才有如今的威嚴與莊重。後方那位沒有戴帽子的助手,更是被反覆改動了四次才定稿。這種執著,也讓真實感更加強烈。

|

布商公會理事:林布蘭,1662年,收藏於荷蘭國立博物館。 |

《旗手》

《旗手》(The Standard Bearer)則是另一種風景。畫中男子身著華服,英姿挺拔。手持旗幟,誇張下垂的八字鬍配上略顯高傲的神情。一再顯示畫中人物榮耀與自信。這幅作品是林布蘭年輕時(30歲)的野心之作,他塑造的不僅僅是名旗手,更是一種典範。因為對當時的荷蘭青年而言,畫中人物是成年男性的理想樣貌。這幅也是前述《夜巡》的試金之作。

此畫證明林布蘭對於處理民兵或軍人有著專業獨到的筆觸,這些技巧都對後來的《夜巡》有著無法忽視的影響。此外,還有件有趣的事情。此前,這幅畫一直都是著名的羅斯柴爾德家族的私人收藏。後來在2022年,荷蘭國立博物館以1.75億歐元的價格,讓這幅林布蘭的傑作回家。而我很幸運的在三年後有幸親眼見到,心中油然而生一股大確幸。

|

旗手:林布蘭,1636年,收藏於荷蘭國立博物館。 |

年輕vs.暮年自畫像

有人說,自畫像是畫家與自己的對話。這兩幅林布蘭早年和晚期的自畫像似乎也透露出這一點。

年輕的自畫像,稚氣未脫,眼神裡充滿好奇,髮絲凌亂,臉龐被側光映亮。然而,年輕的林布蘭就已經開始進行大膽嘗試,首先他開始強調光影的角度,畫中側面而來的光線,只照亮他的側臉與鼻頭,這在當時並不是尋常的做法。而捲曲的髮絲,是他用畫筆尾端,沾上顏料勾勒出來。這種非常規的作畫方式,常出現在他早期的實驗性作品裡。

而在暮年的自畫像裡,他扮成使徒保羅的自畫像,披著長袍,手握厚重的書本。頭巾下的臉龐佈滿歲月痕跡,眼神裡有滄桑,有智慧,也有難以言說的疲憊。很明顯的,這幅畫筆觸變得粗獷,尤其在頭巾部分,厚重油彩更是凸顯這份粗曠。整體畫作色彩更沉暗,光線的分布像是一種莊嚴的註解。

兩幅畫並置,形成鮮明對比──前者是生命剛剛啟程的時刻,帶有一點桀傲不遜;後者是歷經風雨後,帶有一分深沉的智慧。兩者對比,搭配林布蘭的生命故事,畫中人物的刻畫更加躍然於紙上。

|

林布蘭青年與晚年的自畫像。左:林布蘭,約在1628-1629年間完成,收藏於荷蘭國立博物館。 右:林布蘭,1661年完成,收藏於荷蘭國立博物館。 |

《猶太新娘》

林布蘭雖然有許多軍事和商業有相關的著名畫作,也不像維米爾喜歡捕捉女性獨處的片刻,但身為畫家的他,不可能沒有感性柔軟的一面。接下來這幅《猶太新娘》(The Jewish Bride)便是其中之一。男子的手輕輕覆在女子胸前,女子眼神羞赧低垂,臉龐帶著淺淺靜謐的微笑。兩人的姿態輕柔,似乎深怕一用力就會碰壞對方。

這種愛侶之間特殊的化學反應,林布蘭憑藉他的妙筆,盡也能也能生出愛情的火花。而林布蘭也沒有忘了使出他最擅長的光影魔法。女子手上的戒指閃閃發光,並非真實的珠寶光,而是林布蘭一點白色顏料所創造的幻象。新娘紅色裙擺上的細絲金邊,亦是金色顏料的巧妙使用。

同樣的,這幅畫也有件軼事好說。一開始這幅畫也是私人收藏,但該收藏家認為畫中人物應該是父親與即將出嫁的女兒。但這種說法漸漸不被眾人接受,畢竟看著兩者的互動,實在很難相信不是一對相愛的男女。

|

猶太新娘:林布蘭,約在1665-1669年間完成,收藏於荷蘭國立博物館 |

林布蘭、ASML、電磁光學家:荷蘭的光學盛宴!

走過世界許多地方,每當遇見林布蘭的畫作時,都會讓我駐足一陣子。而這次在離開林布蘭展區時,我特地回頭望了一眼。果不其然,整片光影的魔法再次映入眼簾,那畫面太美,至今仍在腦海翻湧(當然啦,要自動過濾掉觀光客)。

林布蘭不僅繪出了荷蘭的黃金時代,也繪出了歷史與低地民族的文化象徵。離館時,天空飄著細雨,阿姆斯特丹的運河反射著灰綠的光。霎那間,我忽然意識到,陰晴多變的海港天氣,恣意晃動的水面倒影,生活在運河之都的人民,在無意識的情況下,每天都能享受一場光學的盛宴。也難怪,在科學啟蒙時代,荷蘭的光學有惠更斯、司涅爾;近代有諾貝爾獎得主,電磁學與光學大師勞倫茲;就算是現代,荷蘭也有光刻機大廠ASML艾斯摩爾;而藝術,則有林布蘭、維米爾與梵谷三人合力扛起光影的大旗。如此說來,荷蘭在光學領域能成為翹楚,若從這個角度切入,似乎一切都解釋得通了。

(照片來源:作者提供。)