「看不見」的義大利文藝復興:視覺藝術與政治的對話

|

編輯的話 疫情漸漸成為生活常態,國人紛紛拿出塵封兩年餘的行李箱、申辦護照,準備出遊。若是你去到義大利的佛羅倫斯,很有可能在街頭巷尾都能夠看到大衛的雕像。究竟為什麼佛羅倫斯人對於大衛雕像這麼著迷?背後有甚麼我們不知道的故事?就讓西灣學院專精藝術史的趙可卿老師來為我們解答。 |

「看不見」的義大利文藝復興:視覺藝術與政治的對話

趙可卿 國立中山大學西灣學院助理教授

無論就讀什麼科系,從事什麼職業,相信大多數的人都曾耳聞「義大利文藝復興」盛名,知悉達文西、米開朗基羅、拉斐爾等文藝復興大師的藝術成就。當我們欣賞這些老大師的傑作,最直觀地引起我們注目的經常是其作品栩栩如生的精緻細節,或是人物所呈現的理想形式之美。

然而,在享受這些作品帶來的視覺審美震撼之餘,你可曾思考過這些藝術珍品創作的背景? 為什麼在十五世紀會出現這麼多藝術家匯聚在義大利?這些藝術作品是否有特定功能?

透過這篇文章,希望能讓你了解藝術品的欣賞不僅是探討看得見、摸得到的形式與樣貌,許多作品背後隱而不見的事蹟,也值得細細探索與品味。

文藝復興藝術史的轉向

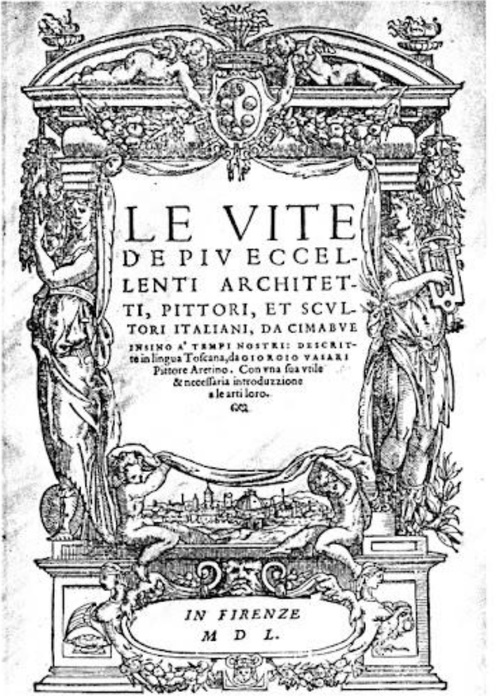

西方鑑賞文藝復興藝術的傳統積累已久,最早可以追溯到十六世紀喬治.瓦薩里(Giorgio Vasari,1511-1574)所撰寫的《藝術家傳記》(圖1) 。在書中,瓦薩里將藝術家的個人天賦才華視為文藝復興藝術成就的核心要素,奠定了西方藝術史以藝術家為主的論述端眼。但在十九世紀後,阿洛伊斯.里格爾(Alois Riegl,1858-1905)、海因里希·沃夫林 (Heinrich Wölfflin,1864-1945)、阿比.沃柏格(Aby Warburg,1866-1929)、厄文.潘諾夫斯基 (Erwin Pnaofsky,1892-1968)等學者分別從藝術意志、形式主義和圖像學…等角度分析藝術創作。他們的研究讓文藝復興的繪畫、雕刻、建築不再僅是個別藝術家的附庸,而是具備獨立發展內在邏輯的學科。他們的研究也是奠定藝術史作為當代學術研究領域最重要的基石。

到了二十世紀七零年代後,受到結構主義影響,藝術史研究的取向再度出現轉變。相較於十九世紀針對藝術風格、形式和圖像沿革的等有關藝術自身的研究範疇,藝術史學者開始從語言、女性主義、政治思想…等多面向的角度切入。儘管創作者、藝術母題、藝術形式仍然是藝術史的核心議題,但就如同當代學者T. J Clark所言,這一波新藝術史研究更重視藝術品與社會脈絡的連結,也將這些社會因素視為影響藝術創作的重要元素。

新藝術史的論述框架讓研究者得以從藝術自身的研究,轉而探究其指涉的經濟、政治和其他各類「非實體」的社會意涵和價值體系。例如Michael Baxandall 在其著作《十五世紀義大利的繪畫與體驗:繪畫風格社會史入指引》(Painting and Experience in Fifteenth Century Italy: a Primer in the Social History of Pictorial Style)中,他提出「時代之眼」(Period of Eye)的概念,論證文藝復興繪畫形式與當時社會大眾視覺文化發展的緊密關聯。該書也成為後續學者探討文藝復興藝術社會價值的重要參考。

藝術與政治的互文性:以米開朗基羅的《大衛》雕塑為例

新藝術史研究論點帶給文藝復興時期藝術更貼近社會的走向。接下來,本文將以米開朗基羅的《大衛》雕塑為例,探究隱藏在作品外在形式背後,一段有關佛羅倫斯政治思想發展的歷史。

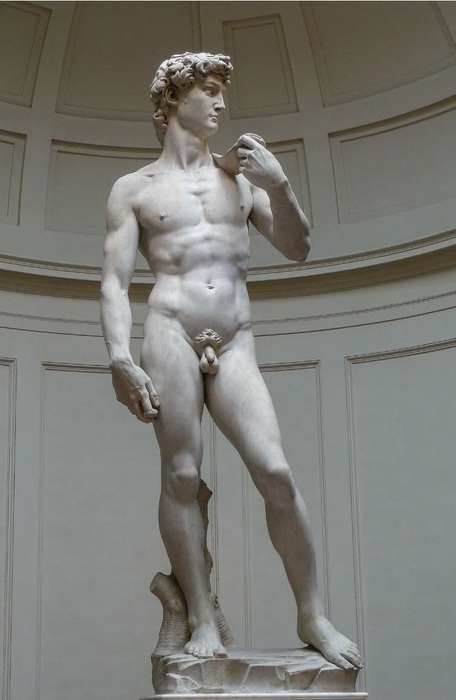

《大衛》雕像可以說是米開朗基羅最廣為人知的代表作,也是今日觀光客造訪佛羅倫斯不可錯過的重要文藝復興珍品。這件雕塑的真跡目前收藏於佛羅倫斯學院美術館(Galleria dell'Accademia di Firenze,圖2)。除了進入美術館欣賞原件,在佛羅倫斯市政廳(Palazzo della Signoria,1299-1314,又稱舊宮,圖3)的大門外、以及市區南邊的米開朗基羅廣場(Piazzale Michelangelo,1868,圖4)分別有一件大理石和青銅的複製品。

看到大衛像的第一眼,多數的人可能受到其雕塑的巨大尺寸、栩栩如生的肌肉線條、堅毅沉穩的面部神情所震撼。但這篇文章聚焦的問題在於:究竟為什麼米開朗基羅要以大衛為主題進行創作?為什麼其中一件複製品會被放在市政廳門口前的領主廣場?

要了解這件作品和佛羅倫斯城市發展之間的關聯,必須從作品的主角談起。

大衛是以色列王國的國王。根據希伯來聖經,少年時他曾經在手無寸鐵、身無防備的情況下,僅用彈弓便擊敗了凶狠強勁的敵人—巨人哥利亞(Goliath)。大衛以小博大的經歷被視為是他受到神恩選與眷寵的證明,也是佐證基督信仰力量的重要事蹟。

鑒於大衛母題的宗教意涵,1501年佛羅倫斯聖母百花大教堂(Cattedrale di Santa Maria del Fiore)委託米開朗基羅製作一尊大衛雕塑,用以裝飾大教堂建築外部屋頂。然而,在1504年雕塑完成後,這件作品並未被安置在教堂屋頂,而是改為放置在佛羅倫斯的政治中心,也就是市政廳建築前。有關於作品安放位置的改變,有一說是受限於作品的重量,大教堂的屋頂恐無法承受負重。

但若將該作品放置在佛羅倫斯城市史的脈絡上,可以發現佛羅倫斯藝術家和市政府自十五世紀起便對大衛此一母題的高度興趣。從十五世紀下半葉到十六世紀初,佛羅倫斯市政廳共收藏多納太羅(Donatello)的《大理石大衛》(1408-1409,圖5)、同樣出自多納太羅之手的《青銅大衛》(1430年後,圖6),以及達文西的老師維洛齊奧(Verrocchio)創作的《青銅大衛》(約1465,圖7)。再加上十六世紀初米開朗基羅的大衛像,短短的半個世紀內,佛羅倫斯市政廳便收藏了四件大衛雕塑。

值得注意的是,這四件作品皆是大衛以少年之姿擊退哥利亞作為主題。與中世紀聖經圖像中較常見,描繪大衛作為以色列王的成熟權威男性形象的傳統有所不同(圖8)。

政治事件影響藝術發展

為什麼大衛的圖像會在十五世紀佛羅倫斯起出現如此轉變?

要回應這個提問,需要從十四世紀末到十五世紀義大利城邦之間政治勢力角力著眼。從十五世紀初到1440年間,位於義大利北部的米蘭公國不斷地向南拓展勢力。位居義大利南北交通要衝的佛羅倫斯城也成為其重要的併吞標的。相較於米蘭公國的強大軍事實力,作為商業城市的佛羅倫斯僅能依賴商業傭兵,也因此並不被看好能成功抵抗米蘭的入侵。

就當多數義大利城邦皆認為米蘭併吞佛羅倫斯指日可待之時,佛羅倫斯城市卻兩度逃離虎口:首先是在1402年,正當米蘭揮兵南下時,當時的米蘭大公吉安.加雷雅佐.維斯孔蒂(Gian Galeazzo Visconti ,1351-1402) 染上重疫病逝,佛羅倫斯也因此逃過一劫。約過了半個世紀,當維斯孔蒂的繼承者菲力普.馬力亞.維斯孔蒂(Filippo Maria Visconti)欲繼承父志,統治整個義大利時,他的軍隊卻又在1440的安吉亞力戰役(Battle of Anghiari)中慘遭佛羅倫斯軍隊擊潰。自此之後米蘭便喪失大舉南侵的野心,佛羅倫斯也站穩腳步,逐步成為義大利中北部托斯卡尼地區,甚至是整個義大利半島的重要政治勢力。

對佛羅倫斯市政府和市民而言,他們以弱者之姿成功抵抗米蘭龐大勢力的經歷,與聖經中少年大衛打敗巨人哥利亞的事蹟有異曲同工之妙;抵抗米蘭的勝利也更增加城市居民自認受到上帝庇護的自信心。也正是在此政治與軍事的脈絡之下,少年大衛圖像與佛羅倫斯城市形象之間的連結顯得格外清晰。

十五世紀佛羅倫斯城市史與少年大衛視覺圖像的發展不僅提供一個政治事件影響藝術發展的實際案例,更說明了藝術與社會兩者間的互文性。由此也可看出文藝復興藝術作為一個已有數百年研究成果的主題,仍有其等待觀者探索的秘密故事。

(圖片來源:作者提供。本文同步刊登於獨立評論@天下。)